Was bisher geschah

Grundlegende Organisation

Nachdem mich über Jahre das Thema der Kriegsbeschädigungen an den Schweinebäuchen interessiert hatte (siehe dazu auch den Hintergrund), habe ich zum Jahreswechsel 2024/2025 losgelegt.

Zu allererst habe ich etwas getan, womit ich mich als Softwerker auskannte: Ich habe die technische Basis für diesen Blog gelegt, den ich selber hoste.

Dann habe ich meine Arbeit organisiert.

- Ich habe eine ToDo-Liste.

- Ich führe ein Kommunikationsjournal. Damit kann ich nachvollziehen, wann ich wen zu welchem Thema auf welchem Kanal kontaktiert habe und ob Antworten ausstehen.

- Für jeden Tag dokumentiere ich die an diesem Tag gewonnenen Erkenntnisse.

- Meine Zeiten und bearbeiteten Aufgaben erfasse ich so wie als Selbständiger in einem Kundenprojekt.

- Ich habe festgelegt, dass ich 3 Tage in der Woche Vollzeit der Recherche/Forschung widme. 2 Tage sind Hauswirtschaftstage und Wochenende ist Wochenende.

Frage nach der Herangehensweise

Dann habe ich versucht herauszufinden, welche wissenschaftliche Disziplin für mein Thema einschlägig sein könnte und an welchen Hochschulen (am besten in Berlin) ich dafür Unterstützung bekommen könnte. Nach einem ersten Überblick über die Inhalte von Archäologie, Geschichte und Geologie und die Studienangebote (in Berlin) habe ich mich gefragt, was ich eigentlich will:

- Mich interessiert die Sache.

- Ich habe nichts zum Nachlesen gefunden. Wenn ich etwas herausfinde, möchte ich es so publizieren, dass andere es nachlesen können.

- Mich interessiert die Frage, wie das Loch in den Stein kam. Wer es in welchem Zusammenhang gemacht hat. Warum ich dieses sehen kann und andere Beschädigungen vielleicht nicht.

- Ich will eher wissen, welche Waffe unter welchen Bedingungen so ein Loch macht. Wie die Beschädigung aussieht, wenn die Bedingungen anders sind.

- Ich würde gerne Kriegsschäden (Beschuss, Schrapnell, Brandschäden) von anderen (Winterdienst, Witterung, Bauarbeiten) unterscheiden können.

Mein Hauptfokus ist nicht:

- Welcher militärischer Verband ist wann mit welchem Auftrag wo entlanggezogen?

- Welche Waffen wurden wann eingesetzt?

- Splitterverhalten von Graniten.

- Allgemeine Gesteinskunde

Diese Fragen sind interessant und sicherlich wichtig zum Verständnis meiner Schwerpunkte, aber sie rechtfertigen im ersten Ansatz kein Studium der Geologie oder Militärhistorie. Es ist eher so, dass ich (so wie der Archäologe mit einem Grundverständnis der Dendrochronologie die Augen nach passenden Holzfunden offenhält und dann den Dendrochronologen hinzuzieht) mir grundlegendes Wissen zu diesen verwandten Themen anlese und versuche, Expertise einzubinden. Gegebenenfalls vertiefe ich dann auch einzelne geologische Themen und recherchiere Kampfgeschehen an einzelnen Fundstellen.

Mir schien die Idee der Archäologie, anhand von Spuren menschliche Handlungen und Zusammenhänge abzuleiten, mit meiner Fragestellung ganz gut zusammenzupassen. Daher habe ich mit der Abteilung für Bodendenkmalpflege im Landesdenkmalamt Berlin Kontakt aufgenommen. Als Ergebnis bin ich in das Ausbildungsprogramm für ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger (Archäologen) aufgenommen worden. In dem Rahmen lerne ich jetzt in monatlichen Veranstaltungen etwas über die Vorgehensweise der Archäologie. Ein Türöffner dazu war meine Mitgliedschaft im Förderverein Invalidenfriedhof. Ob sich meine Mitliedschaft im Förderverein des Museums für Vor- und Frühgeschichte wohl mal ähnlich positiv auswirkt?

In der Diskussion mit einem Dozenten in diesem Ausbildungsprogramm kam heraus, dass eigentlich die Denkmalpflege meine Fachrichtung ist. Im Endeffekt ist es ja das, worum es mir geht: Kriegsspuren als mahnendes Zeitzeugnis zum Anfassen und Erleben im Berliner Straßenland. Das muss doch ein schützenswertes Denkmal sein. Entweder "Primärschutz" also Erhalt des Denkmals. Oder "Sekundärschutz" also Dokumentation, bevor die Kriegsspuren wegsaniert werden.

Also versuche ich, eine Betreuung durch einen Lehrstuhl mit denkmalpflegerischer Ausrichtung zu bekommen.

Erste Dokumentation

Um mein Thema in Diskussionen besser verdeutlichen zu können, habe ich angefangen diesen Blog mit Inhalten zu einzelnen Fundstellen zu füllen. Da ich noch nicht wusste, was sinnvolle Inhalte sind, habe ich erst mal

- Fotos gemacht und einen Zollstock für Größenverhältnisse danebengelegt.

- den Ort der Fundstelle mit einer Adresse grob beschrieben.

- in Prosa beschrieben, was ich vorgefunden habe.

- tabellarisch Details der Beschädigungen aufgelistet.

- eine Hypothese zur Deutung der Beschädigungen formuliert.

- Fragen zur Fundstelle aufgeschrieben.

Beim Beschreiben der Beschädigungen (mittlerweile weiß ich, dass ein Archäologe hier von einem Befund in Abgrenzung zu einem Fund spricht) habe ich Muster entdeckt, die mir vorher noch nicht aufgefallen waren. Ich glaube, das ist es, was der Archäologe mit dem "Ansprechen" von Funden und Befunden meint.

Ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass es sinnvoll ist, beim Aufnehmen der Fotos die GPS-Funktion meines Smartphones zu aktivieren um im Nachhinein besser nachvollziehen zu können, woher die Fotos stammen. Außerdem habe ich jeder Seite einen Link in google Maps hinzugefügt, um die Fundstelle einfacher ansteuern zu können. Eine Übersicht mit allen Fundstellen in google Maps habe ich auch erstellt und pflege diese mit jeder weiteren, dokumentierten Fundstelle.

Es kam wieder eine Phase, in der ich meine Erfahrungen als Software-Ingenieur ausspielen konnte. Meinen Blog habe ich in ghost realisiert. Damit kommt man sehr schnell in Gang. Allerdings gibt es nur wenige, komfortabel erreichbare Einstellmöglichkeiten. Wenn man sich aber in die Tiefen des Scriptings hinabwagt, ist vieles möglich.

Als ich eine Reihe von Seiten zusammen hatte, habe ich den Blog über Xing, LinkedIn, facebook und nebenan bekannt gemacht. Das hat zu einigen Rückmeldungen und neuen Kontakten geführt.

Recherchen und Kontakte

Zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, wie man in Archiven recherchiert. Dann habe ich hunderte von Fotos (Gehwege vor, während, nach dem Krieg; Luftbilder; ...) durchgesehen und einzelne davon meinen Seiten (den Lizenzbedingungen entsprechend) hinzugefügt oder für weitere Auswertung abgelegt. Als Randeffekt habe ich mich auch mal durch Berliner Sterberegister gewühlt und mein Sütterlin aufgefrischt.

Ich bin auf Bücher gestoßen, die ich dann erworben oder ausgeliehen habe. Habe sie zu Hause oder im Lesesaal gewälzt.

Irgendwann bin ich auf diverse facebook-Gruppen gestoßen, die sich mit der Schlacht um Berlin, Berlin als Ruinenstadt, Kriegsbeschädigungen in Berlin oder Einschusslöchern auf der ganzen Welt beschäftigen. Diese haben meist weniger wissenschaftlichen Anspruch, haben mir aber die eine oder andere Erkenntnis und nicht zuletzt auch Kontakte gebracht. So hat Peter Graham von Berlin Battle Damage meinen Blog auf seiner Seite verbreitet. Lustiger Weise war ihm mein Blog schon von einem Freund, der mir unbekannt ist, zugespielt worden, bevor ich zu ihm Kontakt aufgenommen habe.

Bei all diesen kleinen Schrittchen, die ich vorwärts mache, stellen sich mir naturgemäß immer weitere Fragen. Daher bin ich dazu übergangen, eine ToDo-Liste für in nächster Zeit zu erledigende Aufgaben und ein Backlog für später anzugehende Themen zu führen.

Über einen Artikel zur Sanierung des Markttors von Milet im Pergamonmuseum, in dem auch dessen Kriegsbeschädigung nebenbei erwähnt wurde, bin ich auf eine Reihe von Publikationen zur Wirkung von militärischer Munition auf Naturstein aufmerksam geworden und habe mich in diese vertieft. Plötzlich habe ich die Muster, die ich beim ersten Ansprechen von Befunden entdeckt habe, verstanden und kann deren Ursprung jetzt wissenschaftlich belegen. Über den Kontakt mit einer der Autorinnen der Studien bekam ich den Ratschlag, die Dokumentation meiner Befunde zu intensivieren. Insbesondere zur Photogrammetrie wurde mir geraten.

Mit der Pipeline Smartphone-Fotos → Reality Capture → Sketchfab habe ich diverse 3D-Modelle von Befunden in meine Seiten eingebunden. Durch diese photogrammetrische Dokumentation kann ich

- im Nachgang nochmal genau auf Details schauen, die ich vor Ort nicht beachtet habe. (z. B. Maße nehmen)

- bei größeren Zusammenhängen (z. B. 5 in situ liegenden Gehwegplatten) eine Vogelperspektive einnehmen, für die ich vor Ort eine Leiter gebraucht hätte.

- meine Befunde mit anderen teilen und diskutieren, mit denen ich mich nicht einfach mal so an der Fundstelle treffen kann.

Im Zuge der Intensivierung der Dokumentation habe ich wieder auf die Mittel der Archäologie zurückgreifen wollen, um einerseits das Rad nicht neu zu erfinden und andererseits möglichst kompatibel zu sein. Auf Nachfrage beim Landesdenkmalamt wurde ich auf den Grabungsstandard für Berlin hingewiesen. Dieser geht auch näher auf die Dokumentation ein. Diesem folgend binde ich jetzt in jede Seite eine Karte der Fundstelle unter Angabe von Flurstücken und Landeskoordinaten ein. Hier musste ich erst einmal lernen, was Landeskoordinaten sind, welche unterschiedlichen es gibt und wie ich sie bestimmen kann. Für Fotos verwende ich eine Fototafel mit Maßstäben, Datum und Fundstellensignatur. Dafür habe ich ein Signatursystem entwickelt, das mich dadurch unterstützt, dass es sprechend ist. An der Verwendung von Befundnummern arbeite ich noch. Dazu habe ich begonnen einzelne Befunde vor dem Fotografieren durch das Auslegen von farbigen Plastemarken mit Nummern zu markieren.

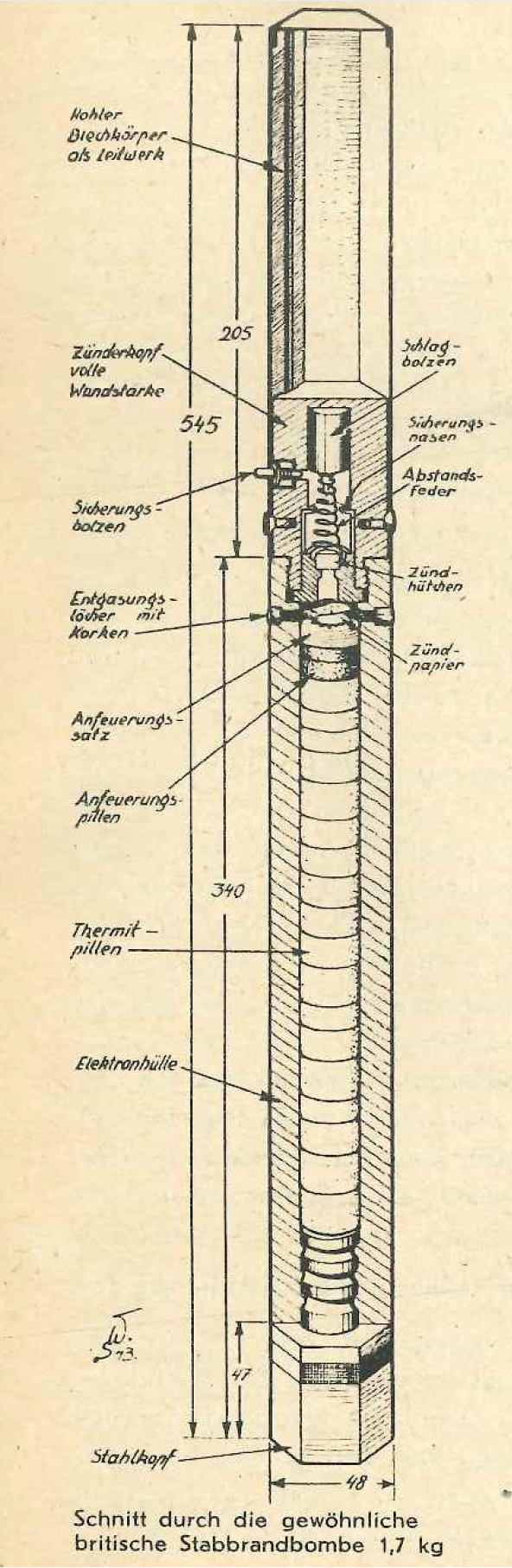

Nachdem ich meine ursprüngliche Frage, wie es sein kann, dass waagerecht im Boden liegende Platten so häufig Krater aufweisen, die einen Einschlag von oben vermuten lassen, eine Zeit lang aus den Augen verloren hatte, stellte sie sich mir wieder. Gleichzeitig bekam ich von zwei verschiedenen Kampfmittelräumern den Hinweis, dass Britische Stabbrandbomben INC 4 LB in erheblicher Stückzahl ungezielt über Berlin abgekippt worden sind. Diese haben sicher Wuchteinschläge in Gehwegen hinterlassen.

Ausblick

Das Thema Stabbrandbomben gilt es genauer zu untersuchen und möglichst Literatur dazu zu finden. In Leipzig gibt es häufiger "Splitterrosen", die ich ähnlich in Berlin nur vereinzelt kenne. Ich bin aber auf Vorkommen von Splitterrosen im Friedrichshainer Südkiez hingewiesen worden. Diese möchte ich dokumentieren. Und dann immer wieder die Gehwegplatten mit den flächigen Oberflächenbeschädigungen, die wie Abblätterungen wirken. Oft verlaufen diese Beschädigungen nur über Teile von Schweinbäuchen, setzen sich aber auf benachbart liegenden Platten fort. Wenn diese Spuren das Ergebnis von Verwitterung sind, warum hat diese Verwitterung so selektiv stattgefunden?

Member discussion